November 8th. In Japan, this day is designated as “Boiler Day.”

To my international readers, you might be thinking, “A boiler? The machine that makes hot water and steam?” It might seem like a highly technical and rather unremarkable anniversary. However, hidden within this seemingly mechanical day is a deep-seated Japanese spirituality: a profound reverence for “fire” and “tools.”

In this article, we will delve deep into why November 8th was chosen and what this day signifies for Japanese industry and culture.

① What is Boiler Day? — A Fusion of Tradition and Modernity

Boiler Day was established around 1949 by the Japan Boiler Association (JBA), which itself was founded in 1936. Its purpose is to raise awareness about the safe operation and maintenance of boilers and, at the same time, to express gratitude to boilers as a source of energy.

Boilers operate as the “unsung heroes” (en no shita no chikaramochi) in every corner of society—powering factories, hospitals, office buildings, and, indispensably for Japanese culture, “Onsen” (hot springs) and “Sento” (public baths). However, these machines, which handle high-temperature, high-pressure steam, are also inherently dangerous and can lead to major accidents if mishandled. The establishment of this day was a reflection of the growing safety consciousness that accompanied industrial development.

Why “November 8th”?

The origin of this date is where we touch the core of Japanese culture. This date is not a simple “goroawase” (numerical wordplay).

November 8th is the day on which a traditional Japanese festival, the “Fuigo Matsuri (鞴祭)” or “Bellows Festival,” has been held since ancient times.

A “fuigo” (bellows) is the tool used by blacksmiths (kajiya) and casters (imonoshi) to intensify their fires. For these artisans, fire and the “fuigo” that controlled it were the heart of their work and sacred tools.

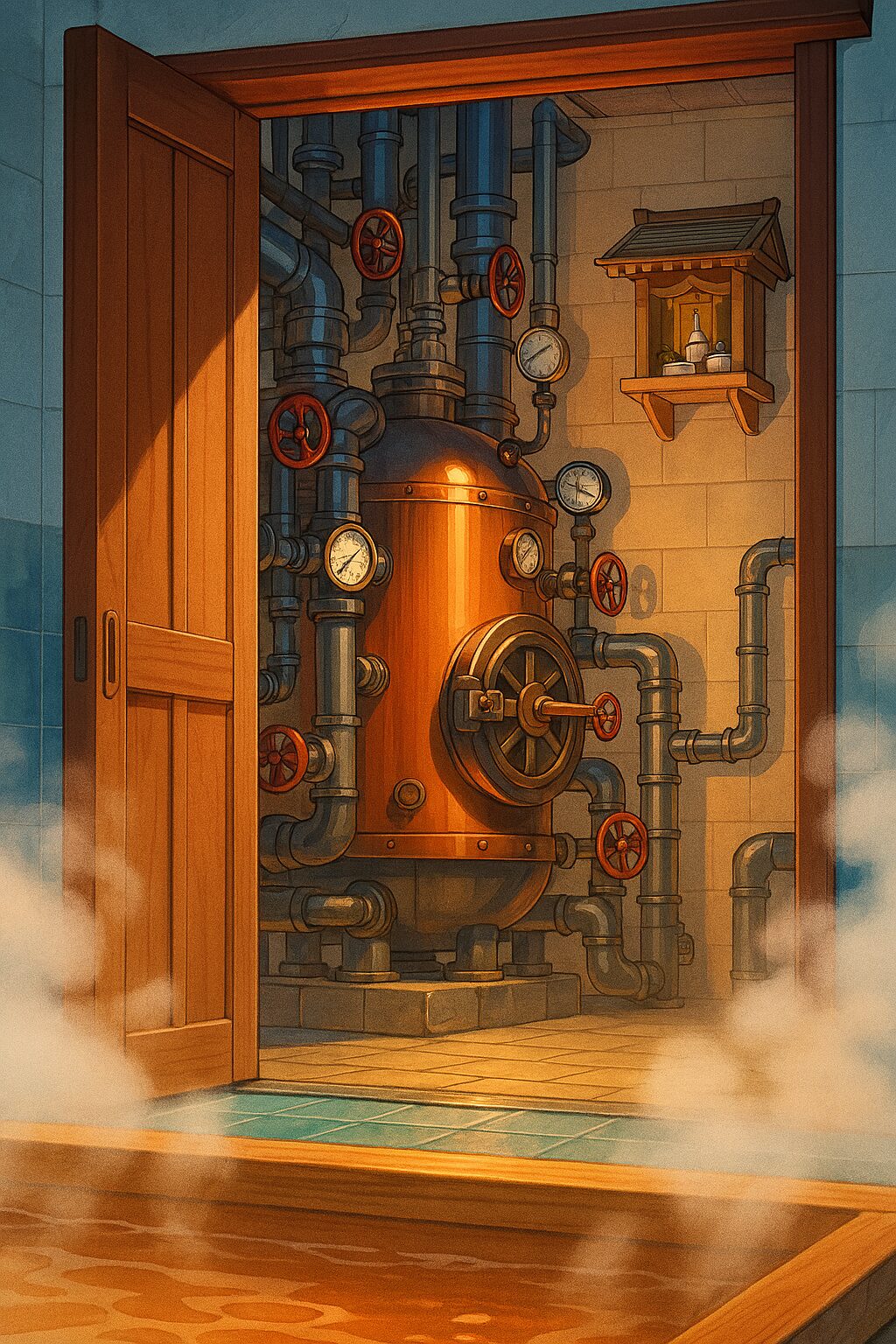

During the Fuigo Matsuri, swordsmiths, metalworkers, and casters purify their workshops, set up an altar at their “Kamidana” (a small household Shinto shrine), and make offerings. They pray to “Kanayago-kami” (the deity of fire and metallurgy) or “O-Inari-sama” (a deity of prosperity) for gratitude for their tools, safety in the past year, and continued safety and prosperity.

The Japan Boiler Association viewed the “boiler,” which handles high-temperature fire and pressure, as the modern-day “fuigo.” By overlapping “Boiler Day” with the traditional “Fuigo Matsuri,” they aimed to pass down the spiritual pillar of those who handle fire—that is, “gratitude and awe towards fire”—to modern engineers, rather than letting it be just another day for machine safety checks.

② Decoding Japanese Culture from This Day: “Yaoyorozu no Kami” and “Safety”

The “Fuigo Matsuri” behind Boiler Day strongly reflects values unique to Japan.

1. “Gods” Dwell in All Things (Yaoyorozu no Kami)

Shinto, Japan’s indigenous faith, has a concept called “Yaoyorozu no Kami” (the Eight Million Gods). This is a form of animism, believing that gods or spirits inhabit all things in the universe.

This belief extends beyond mountains, rivers, and rocks; it’s believed that even well-used tools can become inhabited by a spirit called “Tsukumogami.” This is precisely why artisans revered their “fuigo”—which was their livelihood—and offered thanks to it.

This spirit is alive today. For example, Japan even has a custom called “Hari-Kuyo” (Memorial service for broken needles), where broken needles are “laid to rest” by sticking them into soft tofu or konjac. The very idea of setting aside a day to “be thankful” for an inanimate boiler is a clear manifestation of this Japanese mentality of not treating tools as mere objects.

2. “Safety” Begins with a “Prayer”

The essence of the Fuigo Matsuri is a “prayer for safety.” Fire brings blessings, but it is also a disaster that can consume everything. Metalwork was always fraught with danger.

Modern boiler management is exactly the same. No matter how advanced the technology or how detailed the manuals, it is a human who ultimately operates the machine. Boiler Day was tied to the “Fuigo Matsuri” because there is a cultural consensus in Japanese industry that “safety” is not just a physical check, but something built upon mental tension and a reverence (a prayer) for unseen forces.

A safety manual and a Shinto altar existing in the same workplace—this is the fascinating hybrid nature of Japanese culture.

3. Shining a Light on the “Unsung Hero”

We rarely see boilers in our daily lives. When we are comfortably soaking in a Sento bath, or when a factory is precisely manufacturing products, a boiler is silently supplying the heat and steam behind the scenes.

Japan has a saying: “En no shita no chikaramochi” (The person holding things up from under the floor). It’s an expression of praise for people or things that make significant contributions in unseen places.

Boiler Day is also a day to shine a light on these “Unsung Heroes” and for society as a whole to appreciate their benefits.

③ What is the “Boiler” in Your Life?

November 8th. Ancient blacksmiths prayed to the god of fire, and modern engineers check the pressure gauges on their boilers. The times and the tools have changed, but the underlying “wish for safety” and “gratitude for daily blessings” have been passed down unchanged for centuries.

What did you think after reading this article?

In your own daily life, isn’t there an “unsung hero”—a “boiler”—that works reliably in the background, but which you cannot do without? It might be your smartphone, or the code editor you use every day. Or perhaps it’s the family and friends who support you.

If you were to offer thanks to those “tools” or “entities,” like a Japanese artisan, how would you do it?

External Links

- Japan Boiler Association (JBA)

- Fuigo Matsuri (Bellows Festival) – Token World (Note: Japanese language resource)

Category

11月8日 ボイラーデー:日本の「火」への畏敬が、現代の安全意識に進化した日

11月8日。日本ではこの日を「ボイラーデー」と定めています。

海外の読者の皆さんの中には、「ボイラー? あの熱湯や蒸気を作る機械の?」と驚く方もいるかもしれません。記念日としては非常に専門的で、地味な印象を受けるでしょう。しかし、この一見無機質に思える記念日には、日本の伝統的な精神性、つまり「火」と「道具」に対する深い畏敬の念が隠されています。

この記事では、なぜ11月8日という日が選ばれたのか、そしてこの日が日本の産業と文化においてどのような意味を持つのかを深く掘り下げていきます。

① ボイラーデーとは何か? — 伝統と近代の融合

ボイラーデーは、1936年(昭和11年)に設立された「一般社団法人 日本ボイラ協会」によって、1949年(昭和24年)頃に制定されました。その目的は、ボイラーの安全な運用、保守点検の重要性を啓発し、同時にエネルギー供給源としてのボイラーに感謝することです。

ボイラーは、工場、病院、ビル、そして日本の文化に欠かせない「温泉」や「銭湯」など、社会のあらゆる場所で「縁の下の力持ち」として稼働しています。しかし、高温・高圧の蒸気を扱うこの機械は、一歩間違えれば大事故につながる危険な存在でもあります。この日の制定は、産業の発展と共に高まった安全意識の表れでした。

なぜ「11月8日」なのか?

この日付の由来こそが、日本文化の核心に触れる部分です。この日は、単なる語呂合わせ(数字の読み替え)ではありません。

11月8日は、古来から続く日本の伝統的な祭り「ふいご祭り(鞴祭)」が行われる日なのです。

「ふいご(鞴)」とは、鍛冶屋(かじや)や鋳物師(いものし)が火力を強めるために用いる「送風道具」(英語の Bellows)のことです。彼らにとって、火と、その火を操る「ふいご」は、仕事の心臓部であり、神聖な道具でした。

ふいご祭りでは、刀鍛冶、金物職人、鋳物師たちが仕事場を清め、神棚(家庭や職場に設置される小さな神社)に祭壇を設け、お供え物をします。そして、火の神であり金属加工の神である「金屋子神(かなやごかみ)」や「お稲荷様(おいなりさま)」に、一年間の無事と道具への感謝、そしてこれからの安全と繁栄を祈願するのです。

日本ボイラ協会は、高温の火と圧力を扱う「ボイラー」を、現代における「ふいご」と捉えました。伝統的な「ふいご祭り」の日に「ボイラーデー」を重ねることで、単なる機械の安全点検日としてではなく、古来から続く「火を扱う者」としての精神的な柱、つまり「火への感謝と畏怖」を、現代の技術者たちにも継承しようとしたのです。

② この日から読み解く日本文化:「八百万の神」と「安全」

ボイラーデーの背景にある「ふいご祭り」は、日本特有の文化や価値観を非常に色濃く反映しています。

1. すべてのものに「神」が宿る(八百万の神)

日本の土着の信仰である神道(しんとう)には、「八百万の神(やおよろずのかみ)」という考え方があります。これは、森羅万象、あらゆるものに神や霊魂が宿るというアニミズム(精霊信仰)です。

山、川、岩はもちろん、使い古された道具にさえ「付喪神(つくもがみ)」という神が宿ると信じられてきました。だからこそ、職人たちは自分の命とも言える「ふいご」を神聖視し、感謝を捧げたのです。

この精神は現代にも生きています。例えば、日本では「針供養(はりくよう)」といって、折れた針を豆腐やこんにゃくに刺して供養する風習さえあります。無機質なボイラーに対しても「感謝する日」を設けるという発想は、この「道具を単なるモノとして扱わない」日本人の精神性の表れに他なりません。

2. 「安全」は「祈り」から始まる

ふいご祭りの本質は「安全祈願」です。火は恵みをもたらす一方で、すべてを焼き尽くす災いでもあります。金属加工は常に危険と隣り合わせでした。

現代のボイラー管理も全く同じです。どれほど技術が進歩し、マニュアルが整備されても、最終的にそれを扱うのは人間です。ボイラーデーが「ふいご祭り」と結びついたのは、日本の産業界において「安全」とは、単なる物理的な確認作業(チェック)であるだけでなく、精神的な緊張感と、目に見えない力への畏敬の念(祈り)の上に成り立つ、という文化的コンセンサスがあるからです。

安全マニュアルと神棚が同じ職場に存在すること。これが日本のハイブリッドな文化の面白さです。

3. 「縁の下の力持ち」への光

ボイラーは、普段私たちの目には触れません。銭湯で私たちが快適に湯船に浸かっているときも、工場の機械が正確に製品を生み出しているときも、その裏ではボイラーが黙々と熱と蒸気を送り続けています。

日本には「縁の下の力持ち(えんのしたのちからもち)」という言葉があります。これは、他人の目につかない場所で、重要な貢献をしている人やモノを称賛する表現です。

ボイラーデーは、こうした「見えない英雄(Unsung Hero)」に光を当て、社会全体がその恩恵に感謝する日でもあるのです。

③ あなたにとっての「ボイラー」は何ですか?

11月8日。古代の鍛冶屋たちは火の神に祈り、現代の技術者たちはボイラーの圧力計を確認します。時代も道具も変わりましたが、その根底にある「安全への願い」と「日々の恩恵への感謝」は、何百年も変わらずに受け継がれています。

この記事を読んで、あなたはどう思いましたか?

あなたの日常にも、当たり前のように動いているけれど、無くてはならない「縁の下の力持ち」=「ボイラー」のような存在はありませんか? それは、あなたのスマートフォンかもしれませんし、毎日使うプログラミングのコードエディタかもしれません。あるいは、あなたを支えてくれる家族や友人かもしれません。

もし、あなたが日本の職人のように、そうした「道具」や「存在」に感謝を捧げるとしたら、どんな方法をとるでしょうか?

コメント