Japan has a poetic tradition that captures the universe in just 17 syllables.

It’s called Haiku.

Every year on August 19, Japan celebrates “Haiku Day.” The date is a playful pun—8 (Ha), 1 (I), 9 (Ku)—but the meaning runs much deeper.

This day invites us to rediscover the elegance of language, the rhythm of nature, and the quiet power of minimalism.

■ What Is Haiku? – The World’s Shortest Poem with the Deepest Meaning

Haiku is a traditional Japanese poem composed of 17 syllables in a 5-7-5 pattern.

Its essence lies in three key elements:

- Kigo (Seasonal Word): A word that reflects the season

- Kireji (Cutting Word): A pause or emotional punctuation (like “ya,” “kana,” or “keri”)

- Shasei (Sketch from Life): A direct observation of nature or daily life

Haiku doesn’t explain—it evokes.

It’s a poetic snapshot of a moment, a feeling, or a fleeting truth.

■ A Brief History – From Bashō to Shiki and Beyond

Haiku evolved from “haikai renga,” a linked verse form popular in the Edo period.

In the Meiji era, Shiki Masaoka redefined haiku as a modern literary form, emphasizing realism and simplicity.

Eating a persimmon

The temple bell rings—

Hōryū-ji

— Shiki Masaoka

In just 17 syllables, Shiki evokes taste, sound, history, and silence.

Haiku is not just poetry—it’s philosophy in miniature.

■ Why August 19? – A Playful Date with Profound Meaning

The date “8-1-9” sounds like “Ha-I-Ku” in Japanese.

It was proposed by the Shiki Memorial Museum in Matsuyama to promote haiku culture and encourage people of all ages to write and share their own poems.

On Haiku Day, events like haiku contests, workshops, and public readings take place across Japan.

It’s a celebration of language, nature, and the art of noticing.

■ Haiku Goes Global – Minimalist Poetry Across Borders

Haiku is one of Japan’s most beloved cultural exports.

In English-speaking countries, it’s taught in schools, featured in poetry journals, and embraced by writers and artists.

Here’s a famous haiku by Matsuo Bashō, translated into English:

An old silent pond

A frog jumps into the pond—

Splash! Silence again.

Even in translation, the contrast between stillness and motion remains vivid.

Haiku transcends language—it’s a universal form of emotional resonance.

■ Why Haiku Matters Today – A Remedy for the Noise of Modern Life

In an age of endless information and rapid communication, haiku offers a moment of pause.

Its brevity is not a limitation—it’s a gift.

- Connection to Nature

- Emotional subtlety

- Respect for silence and space

Haiku is more than a poem.

It’s a way of seeing, feeling, and living with intention.

■ How to Write Your First Haiku – A Simple 3-Step Guide

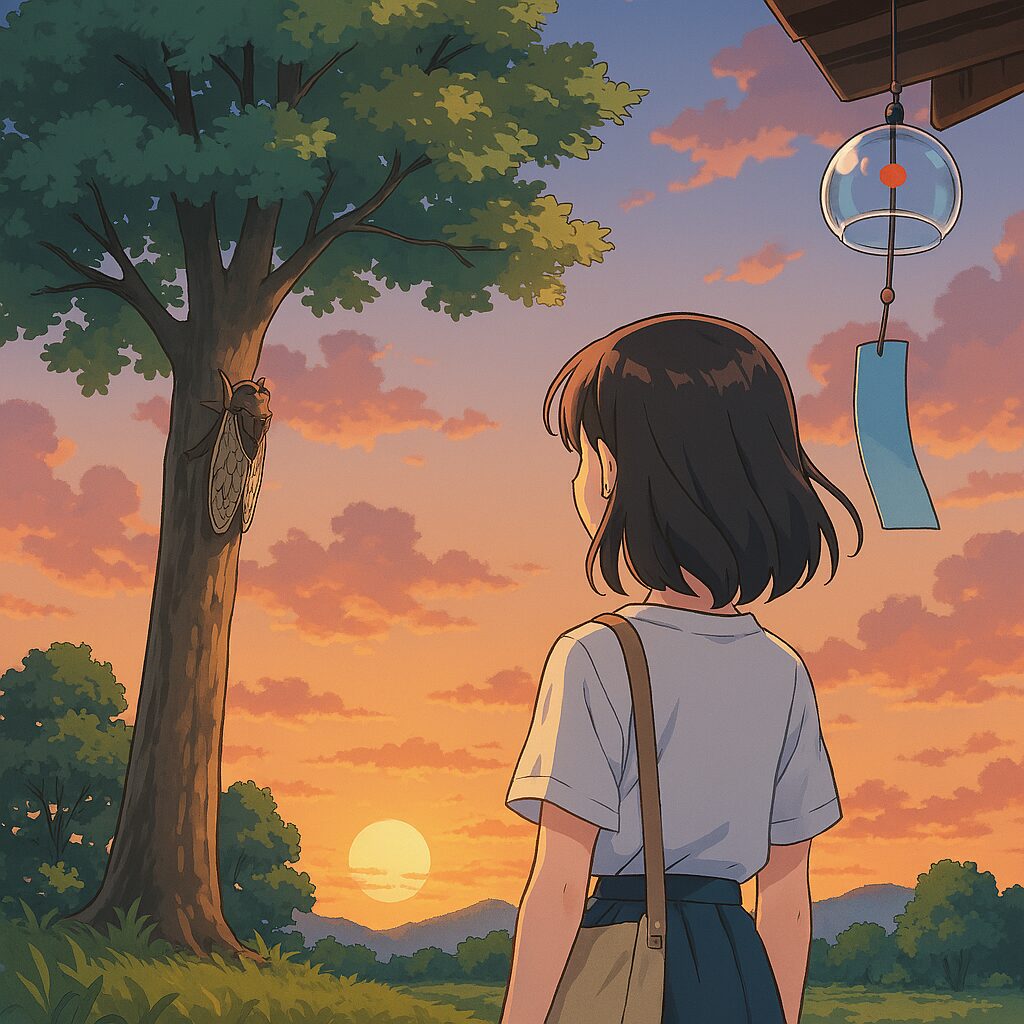

- Choose a Seasonal Word: Something that reflects the current season (e.g., cicadas, wind chimes, summer rain)

- Describe a Scene: What do you see, hear, or feel right now?

- Add Emotion: A subtle feeling or reflection to complete the moment

Example:

Summer rain—

Under one umbrella

Your voice

This haiku captures a shared moment, a sound, and a feeling—all in 17 syllables.

■ Final Thoughts – Haiku as a Bridge Between Cultures

Haiku Day is more than a cultural holiday.

It’s an invitation to slow down, observe, and connect—with nature, with others, and with ourselves.

In just 17 syllables, you can express a season, a memory, or a truth.

And in doing so, you join a centuries-old tradition that continues to inspire across borders.

Haiku is a gift of words.

A quiet poem that speaks loudly to the heart.

📌 Useful Links:

8月19日は「俳句の日」──世界に伝えたい、日本語17音の美学と哲学

日本には、たった17音で宇宙を詠む文化があります。

それが「俳句」。

毎年8月19日は「俳句の日」。語呂合わせの「8(ハ)1(イ)9(ク)」から生まれたこの記念日は、単なる言葉遊びではありません。

それは、日本語の奥深さと、自然と共に生きる感性を世界に伝える絶好の機会なのです。

■ 俳句とは何か?──世界最短の詩が描く、季節と心

俳句は、5・7・5の17音で構成される日本の定型詩。

その特徴は、以下の3つに集約されます:

- 季語(きご):季節を表す言葉を必ず入れる

- 切れ字:余韻や間を生む言葉(「や」「かな」「けり」など)

- 写生:目の前の風景や感情を、ありのままに描写する

たった17音で、季節、風景、感情、哲学を詠む。

それはまるで、言葉の中に小宇宙を閉じ込めるような行為です。

■ 俳句の歴史──正岡子規から世界へ

俳句のルーツは、江戸時代の「俳諧連歌」。

その形式を近代文学として確立したのが、明治時代の俳人・正岡子規です。

彼は「写生」を重視し、自然や日常の一瞬を切り取ることで、俳句を芸術へと昇華させました。

柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺

— 正岡子規

この一句に込められたのは、秋の味覚、歴史ある寺院、そして静寂の中の鐘の音。

わずか17音で、五感と時間を旅するような体験が生まれます。

■ なぜ8月19日が「俳句の日」なのか?

「8(ハ)1(イ)9(ク)」という語呂合わせから、松山市の正岡子規記念館が提唱。

俳句文化の普及と、言葉の美しさを再発見する日として、全国に広がりました。

この日は、俳句コンテストや句会(くかい)、俳句ワークショップなどが各地で開催され、老若男女が一句を詠むことで季節と心をつなぎます。

■ 海外でも人気?──英語俳句と国際的広がり

実は俳句は、世界中で愛されている日本文化のひとつ。

英語圏では「Haiku」として親しまれ、学校教育や詩のワークショップでも取り上げられています。

英語俳句の例:

An old silent pond

A frog jumps into the pond—

Splash! Silence again.

— Matsuo Bashō (translated)

この芭蕉の句は、翻訳されてもなお、静寂と動の対比が鮮やかに伝わります。

俳句は、言語を越えて「感性の共通言語」となり得るのです。

■ 俳句の魅力──なぜ今、世界に伝えたいのか?

現代は情報が溢れ、言葉が軽くなりがちな時代。

そんな今だからこそ、俳句の「余白」や「間(ま)」が心に響きます。

- 自然との共生

- 感情の静かな表現

- 言葉の節度と美学

俳句は、ただの短詩ではなく、「生き方」そのもの。

季節を感じ、心を整え、他者と共鳴する。

それは、現代人に必要な「感性のリセット」なのかもしれません。

■ 俳句を詠んでみよう──初心者でもできる3ステップ

- 季語を選ぶ:今の季節に合った言葉(例:蝉、風鈴、夕立)

- 風景を描く:目の前の情景を素直に言葉にする

- 感情を添える:その瞬間に感じた心の動きを一言で

例:

夕立や 傘の下から 君の声

この一句には、夏の夕立、傘を共有する距離感、そして誰かの声に心が動いた瞬間が込められています。

■ まとめ──俳句の日に、世界とつながる一句を

8月19日「俳句の日」は、日本語の美しさと、自然と共に生きる感性を世界に伝えるチャンス。

たった17音で、あなたの心を、季節を、そして文化を詠んでみませんか?

俳句は、言葉の贈り物。

それは、国境を越えて、静かに誰かの心に届く詩です。

📌 関連リンク:

コメント