November 10th. Even many Japanese people may not know that this day is designated as “Elevator Day.” However, this anniversary is profoundly significant, symbolizing how Japan raced up the path of modernization to build the “vertical” culture it has today.

When international readers think of “Japan,” they might picture the temples of Kyoto, tranquil gardens, or the horizontal expanse of tatami rooms. But the reality of Japan, especially in major cities like Tokyo and Osaka, is that of a leading “skyscraper city.”

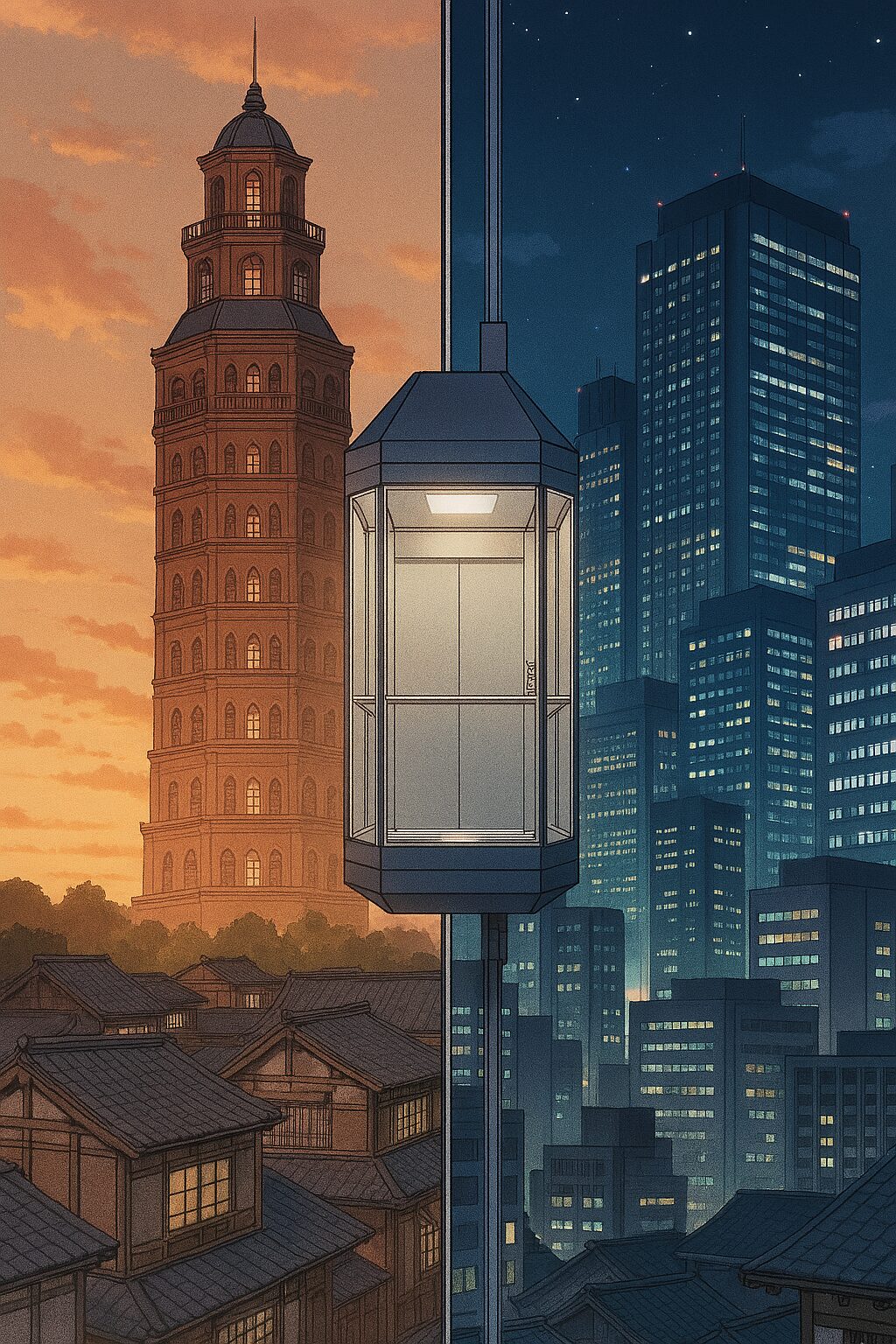

The elevator is precisely what connects this horizontal tradition with this vertical reality.

Today, we explore the story of how a simple “box” fundamentally changed Japanese society.

The Beginning of It All: The Asakusa Ryōunkaku

“Elevator Day” was established in 1979 by the Japan Elevator Association. The date traces back to November 10, 1890 (Meiji 23).

On this day, Japan’s first electric elevator was unveiled to the public at the “Ryōunkaku” (Cloud-Surpassing Pavilion) in Asakusa, Tokyo.

The Ryōunkaku, commonly known as the “Asakusa Twelve-Stories,” was a 12-story brick tower, the tallest building in Japan at the time. In the Meiji Era, when Western technology and culture were flooding in after the end of the Edo period, this tower was a symbol of “modernization” and “civilization.” Its main attraction was an American-made Otis elevator.

A Nation “Without” Land: The Vertical Culture Born in Japan

The Ryōunkaku’s elevator was, in essence, a novelty attraction. In the decades that followed, however, the elevator in Japan rapidly evolved from a “spectacle” to “essential infrastructure.”

Why? The answer lies in Japan’s geography.

About 70% of Japan’s land is mountainous. The flat plains where people can live and conduct economic activity are extremely limited. Especially after World War II, as the population concentrated in cities, Japan ran out of “horizontal” space.

The only path left was “up”—vertical expansion.

In a land-scarce Japan, the elevator was a magical device that “invented” space. This was directly linked to the development of department stores. It allowed customers, often dressed in kimono, to access upper-floor restaurants and event halls without climbing stairs.

From the 1960s onward, Japanese elevator technology reached world-class levels. Companies like Mitsubishi Electric, Hitachi, and Toshiba developed elevators that were faster, quieter, and safer.

A Space Condensing Japan’s “Unspoken Rules”

But the most important thing I want to convey in this article is not the technical aspect. It is the “cultural” one.

The inside of an elevator is a very peculiar space. Strangers share a small, enclosed room for anywhere from a few seconds to a minute. To smoothly handle this strange situation, a uniquely Japanese social dynamic comes into play.

1. The Shared Silence

In many Western cultures, it’s common to exchange small talk in an elevator. In Japan, elevators are surprisingly silent. People tend to stare intently at the floor indicator or look down at their smartphones.

This is a form of “Kikubari” (attentiveness/consideration). It operates on an unspoken agreement not to intrude upon another’s personal space.

2. The “Button Captain”

When you ride an elevator in Japan, the person standing in front of the control panel often automatically assumes the role of “captain.”

He or she will hold the “Open” button for people getting on, press the “Close” button when everyone is in, and hold “Open” again to assist those getting off. This isn’t an obligation, but it’s a “Kikubari” (attentiveness) that happens naturally.

If you find yourself standing by the panel in Japan, you may be expected to take on this “captain” role.

3. Earthquakes and Elevators

Japan is an earthquake-prone country. Therefore, Japanese elevators are built to the strictest safety standards in the world.

They are designed to detect the initial, faster tremors (P-waves) of an earthquake, automatically stop at the nearest floor, and open their doors. This means the elevator is not just a means of transport, but also has a secondary function as a “safety shelter.”

What Do You Think?

On November 10, 1890, a single machine was installed in a tower in Asakusa.

It physically changed the Japanese landscape, altered people’s lifestyles, and became a mirror reflecting how Japanese culture—built on “Wa” (harmony) and “Kikubari” (attentiveness)—functions in a modern, confined space.

The elevators we ride every day are no longer just tools for “moving up and down.” They are cultural devices that reflect a nation’s spatial constraints and social norms.

What will you think about the next time you ride an elevator?

What kind of “unspoken rules” exist in elevators in your country? Or, if you found yourself in the “button captain” position in Japan, would you try to play the part?

We would love to hear your thoughts and experiences.

References

Categories

11月10日「エレベーターの日」:日本を「垂直」に拡張した技術と文化

11月10日。この日が日本で「エレベーターの日」と定められていることを知る人は、日本人でも多くはないかもしれません。しかし、この記念日は、日本が近代化の道をいかにして駆け上がり、そして今日の「垂直」の文化を築き上げたかを象徴する、非常に重要な一日です。

多くの海外読者が「日本」と聞いて思い浮かべるのは、京都の寺院、静かな庭園、あるいは水平に広がる畳の部屋かもしれません。しかし、現実の日本、特に東京や大阪のような大都市は、世界有数の「高層ビル都市」です。

この水平の伝統と垂直の現実を繋いだものこそ、エレベーターに他なりません。

今日は、単なる「箱」が日本社会を根本から変えた物語を探ります。

すべての始まり:浅草「凌雲閣」

「エレベーターの日」は、日本エレベーター協会によって1979年に制定されました。日付は、1890年(明治23年)11月10日に遡ります。

この日、東京・浅草にあった「凌雲閣(りょううんかく)」に、日本初となる電動式のエレベーターが一般公開されたのです。

凌雲閣、通称「浅草十二階」。これはレンガ造りの12階建ての塔で、当時の日本で最も高い建物でした。江戸時代が終わり、西洋の技術と文化が怒涛のように流れ込んだ明治時代において、この塔は「近代化」と「文明開化」の象徴でした。そして、その最大の目玉が、アメリカのオーチス社製エレベーターだったのです。

土地が「ない」国、日本が生んだ垂直の文化

凌雲閣のエレベーターは、いわば「見世物」でした。しかし、その後の日本において、エレベーターは「見世物」から「不可欠なインフラ」へと急速に進化します。

なぜか。答えは日本の国土にあります。

日本は国土の約70%が山地です。人々が住み、経済活動を行える平野部は極端に限られています。特に第二次世界大戦後、都市部に人口が集中すると、日本は「横」に広がるスペースを失いました。

残された道は「上」、すなわち垂直方向への拡張です。

エレベーターは、土地が限られた日本において、空間を「発明」する魔法の装置でした。それは百貨店(デパート)の発展に直結します。着物姿の客が階段を上り下りすることなく、上層階のレストランや催事場へ行けるようにしたのです。

そして1960年代以降、日本のエレベーター技術は世界最高水準に達します。三菱電機、日立製作所、東芝といった企業が、より速く、より静かで、より安全なエレベーターを開発しました。

日本の「暗黙のルール」が凝縮された空間

しかし、この記事で最もお伝えしたいのは、技術的な側面ではありません。その「文化的」な側面です。

エレベーターの内部は、非常に特殊な空間です。見知らぬ他人が、数秒から数十秒間、密室空間を共有する。この奇妙な状況を円滑に処理するために、日本特有の社会性が発揮されます。

1. 沈黙の共有

欧米の文化では、エレベーター内で軽い世間話(スモールトーク)を交わすことがありますが、日本のエレベーターは驚くほど静かです。人々は階数表示をじっと見つめるか、スマートフォンに目を落とします。

これは他者への「配慮(Kikubari)」の一形態です。他人のプライベートな領域に踏み込まない、という暗黙の合意が働いています。

2. 「ボタン係」という名のキャプテン

日本でエレベーターに乗ると、操作パネルの前に立った人が、自動的に「キャプテン」の役割を担うことがよくあります。

彼/彼女は、後から乗ってくる人のために「開」ボタンを押し続け、全員が乗り終わると「閉」ボタンを押し、降りる人がいれば「開」ボタンでアシストします。これは義務ではありませんが、ごく自然に行われる「気配り」です。

もしあなたが日本でパネルの前に立ったら、この「キャプテン」役を期待されるかもしれません。

3. 地震とエレベーター

日本は地震大国です。そのため、日本のエレベーターは世界で最も厳格な安全基準のもとに作られています。

初期の揺れ(P波)を感知すると、最寄りの階に自動で停止し、ドアが開くように設計されています。これは、単なる移動手段ではなく、「命を守るシェルター」としての一面も持っていることを意味します。

あなたはどう思いますか?

1890年11月10日、浅草の塔に設置された一台の機械。

それは、日本の風景を物理的に変え、人々の生活様式を変え、そして「和(Wa)」と「気配り(Kikubari)」という日本文化が、現代の密室空間でどう機能するかを示す鏡となりました。

私たちが日常的に乗るエレベーターは、もはや単なる「上下移動」のための道具ではありません。それは、その国の空間的制約と、社会的規範を映し出す文化装置です。

あなたが次にエレベーターに乗る時、何を考えますか?

あなたの国では、エレベーター内でどのような「暗黙のルール」が存在しますか?あるいは、もし日本で「ボタン係」の位置に立ったら、あなたはその役割を担ってみますか?

ぜひ、あなたの考えや体験を聞かせてください。

コメント