【Category】Japanese Folktale Series

Chapter 1: The Beginning of the Tale – A Poor Young Man and the Miracle of Rice Husk Dumplings

“Kashiki Chōja” (かしき長者) — when you hear this name, many Japanese people smile and think, “Ah, the story of the resourceful one.” This is a tale, passed down through the Japanese islands for centuries, about a poor young man who built a vast fortune literally “from nothing.”

The story takes place in a village in ancient Japan. The protagonist was a young man named Seizō (清蔵). He was hardworking and honest, but born into extreme poverty, often struggling just to afford a meal. Yet, he never complained about his fate. Day after day, he worked tirelessly in the fields, putting in all the effort he could.

One year, the village suffered a terrible crop failure, and Seizō’s home was left with almost nothing to eat. All that remained was a small amount of rice and a large quantity of rice husks (籾殻, Momigara). Rice husks are the hard outer shells of rice grains, normally considered “worthless,” only good for burning into ash or feeding to livestock.

Suffering from hunger, Seizō looked at the husks and had a peculiar idea: “I will starve if I do nothing. What if I knead these husks with water to make dumplings? Maybe they can be transformed into something edible?”

He immediately set to work. He carefully kneaded the rice husks with water, forming several palm-sized dumplings. Of course, they were hard and tasteless for human consumption, but he named these dumplings “**Kashiki**” and cherished them. This “Kashiki” becomes the key to the entire story.

Chapter 2: The Flash of Insight That Changed Destiny

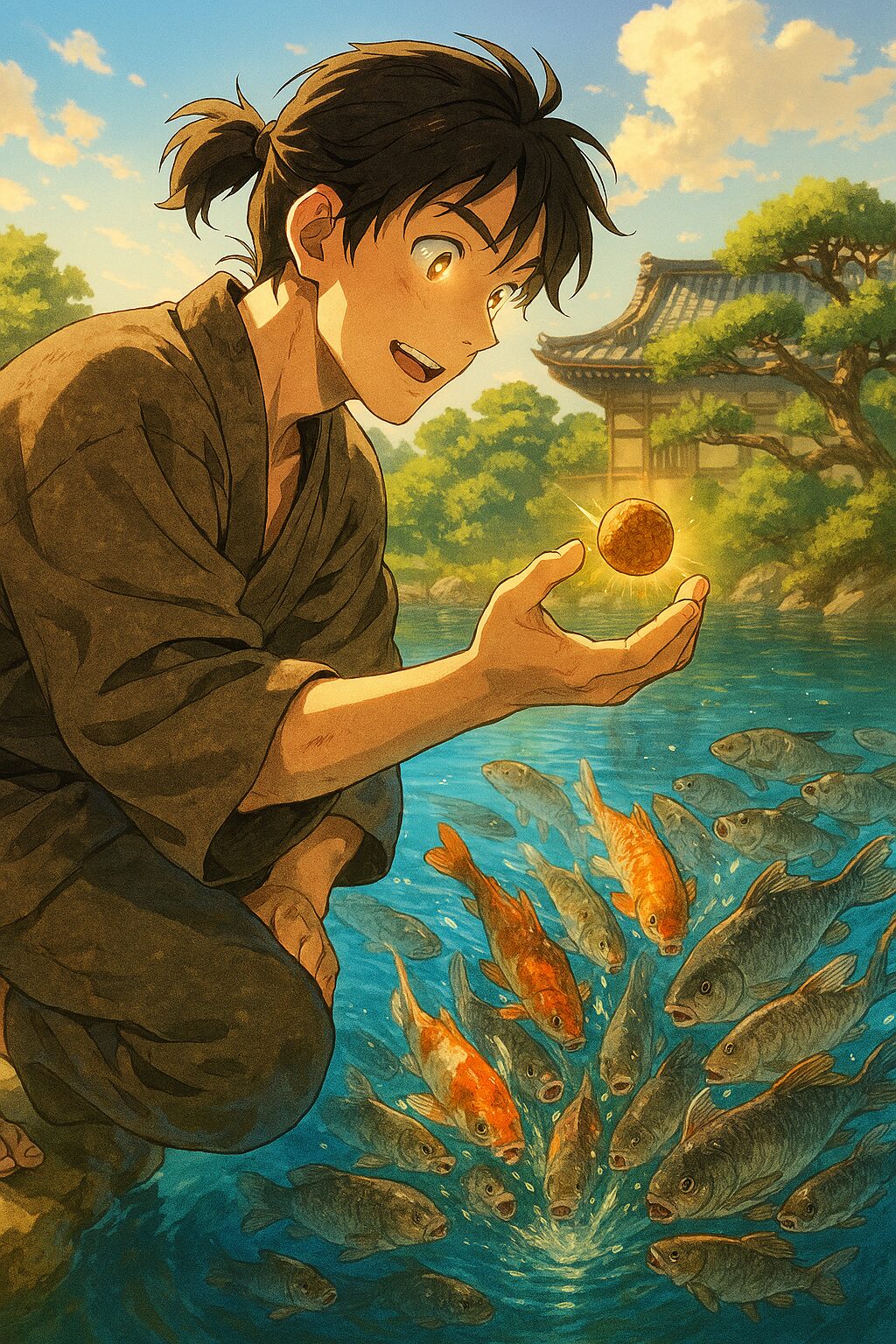

Carrying his “Kashiki dumplings,” Seizō passed by the mansion of the village’s richest man, the Ōchōja (大長者), or Great Millionaire. The Chōja’s estate featured a beautiful garden pond where splendid carp and crucian carp swam gracefully.

Seizō paused and gazed at the pond. “These Kashiki dumplings are inedible for people. But perhaps…”

With surging curiosity and a flicker of hope, despite his poverty, he threw one of the rice-husk dumplings into the pond.

And what do you know! To his amazement, many fish from the bottom of the pond swarmed towards the dumpling. The fish greedily devoured the rice husks, which humans considered worthless, treating them as precious bait.

At this moment, a flash of inspiration hit Seizō’s mind.

“That’s it! These Kashiki dumplings can be used as bait to attract fish!”

Seizō turned the rest of his “Kashiki” into dumplings, shouldered them, and headed for the fishing port. He approached the fishermen with a proposal: “I have a special bait that can guarantee a huge catch. Would you like to try it?”

Naturally, the fishermen laughed at the poor young man with his “rice husk dumplings.” However, Seizō’s serious gaze and earnest plea to just try it convinced one seasoned fisherman, who reluctantly took the dumplings.

Chapter 3: The Moment Wisdom Creates Wealth

The next day, the fisherman mixed the “Kashiki dumplings” he received from Seizō with his usual bait.

The result was an astonishingly large catch. Their boat was filled with fish, a haul that would go down as one of the largest in the village’s history.

The news spread like wildfire, and all the fishermen in the port rushed to Seizō. They all wanted the “special bait” he possessed.

Seeing the demand, Seizō thought beyond just selling the bait; he envisioned a bigger business. He made a deal with the fishermen: “In exchange for using this bait, please give me a portion of the fish you catch.”

Because Seizō was hardworking, he quickly acquired boats and equipment and started fishing himself. He bought up large quantities of rice husks to make more “Kashiki,” caught fish, and sold them fresh in the town.

He found new value as “bait to attract fish” in the resource of rice husks, which people had previously ignored as “trash.”

Thus, day by day, Seizō’s fortune grew until he became the greatest millionaire in the village, the one called “Kashiki Chōja.” He continued to contribute to the village’s development with his wisdom and diligence, earning the respect of the people.

Chapter 4: The Tale’s Philosophy – The Spirit Flowing Through Japanese Culture

The story of the “Kashiki Chōja” is more than just a success story. It contains several important philosophies that flow at the foundation of Japanese spiritual culture.

1. Diligence (Kinben) and Ingenuity (Sōikufū)

The starting point of the story is Seizō’s diligence. He never gave up on his poverty and continued to work. However, the greatest factor in his becoming a Chōja was not mere labor, but the power of ingenuity—the wisdom to see value in something worthless. The transformation of rice husks, a “throwaway item,” into “a sellable item” as “fish-attracting bait” is the core of this tale.

2. The Spirit of “Mottainai”

This story perfectly embodies the philosophy of Japan’s famous concept, “Mottainai.” “Mottainai” refers to a deep regret over the waste of resources or the failure to utilize an object’s full value, and the corresponding spirit to avoid such waste. Seizō discovered a way to maximize the use of rice husks, an “Mottainai” item. This spirit is deeply rooted in modern Japanese consciousness regarding sustainability and recycling.

3. The Aesthetics of “Mitate”

Japanese aesthetics include the concept of “Mitate,” which is the appreciation of one object by likening it to another. For example, in a Karesansui (Zen rock garden), gravel is “seen as” the sea or a river. Seizō “saw” the rice husk material not as human food, but as “golden bait for fish.” This flexibility of thought is what led him to success.

Chapter 5: Connection to Japanese Culture – The Lessons of “Kashiki Chōja” in the Modern Era

The lessons of the “Kashiki Chōja” continue to hold significant meaning in modern Japanese society and the global business scene.

🇯🇵 Traditional Industries and Innovation

Japan has numerous traditional crafts and techniques passed down over centuries. Just as Seizō found new value in rice husks, these traditions are being preserved through innovation—adding modern functionality and design to seemingly old or simple materials and techniques, and reintroducing them to the world. Examples include traditional Washi paper being used for modern IT components, or bamboo weaving techniques elevated into modern art—these are the very wisdom of the “Kashiki Chōja.”

🗾 Regional Revitalization and Utilizing Local Resources

In modern Japan, where rural depopulation is a challenge, the story of “Kashiki Chōja” lives on in the form of utilizing local resources. Just as Seizō found value in rice husks, various regions are actively polishing local specialties, landscapes, and old buildings—once considered “nothing”—into tourist attractions or unique brand products to stimulate the local economy. This is a practical application of the folktale’s lesson: “utilize the resources at your feet.”

Conclusion: The Wisdom of “Kashiki Chōja” Within You

The story of the “Kashiki Chōja” poses a profound question to all of us:

“What is the ‘rice husk (momigara)’ in your life?”

It might be something that everyone overlooks as worthless in your work or daily life. It could be your hobby, an old skill, or a little-known spot in your town.

If you were Seizō, having read this story, what would you do now?

Try to shine a new light on the “worthless things” around you. That light might just be the start of your next great success, enriching your life. We encourage you to reflect on what you felt after reading this folktale and think about how you would become a “Kashiki Chōja.”

- Chapter 1: The Beginning of the Tale – A Poor Young Man and the Miracle of Rice Husk Dumplings

- Chapter 2: The Flash of Insight That Changed Destiny

- Chapter 3: The Moment Wisdom Creates Wealth

- Chapter 4: The Tale’s Philosophy – The Spirit Flowing Through Japanese Culture

- Chapter 5: Connection to Japanese Culture – The Lessons of “Kashiki Chōja” in the Modern Era

- Conclusion: The Wisdom of “Kashiki Chōja” Within You

- 🌟 Related Information 🌟

- 🇯🇵 日本昔話の秘宝:「かしき長者」に学ぶ勤勉と知恵の力

- 🌟 関連情報 🌟

🌟 Related Information 🌟

【Category】Japanese Folktale Series

📌 External Links: Dive Deeper into Japanese Culture

- Introduction to Traditional Japanese Crafts (Association for the Promotion of Traditional Craft Industries official site): https://kougeihin.jp/

🇯🇵 日本昔話の秘宝:「かしき長者」に学ぶ勤勉と知恵の力

【カテゴリー】日本昔話シリーズ

第一章:物語の始まり – 貧しい若者と籾殻団子の奇跡

「かしき長者(かしきちょうじゃ)」――この名前を聞いて、日本の多くの人は「ああ、あの知恵者の話か」と微笑みます。これは、古くから日本列島に伝わる、一人の貧しい若者が、文字通り「何もないところから」巨万の富を築き上げた物語です。

物語の舞台は、遥か昔の日本の村。主人公は、清蔵(せいぞう)という名の若者でした。彼は働き者で正直でしたが、生まれた家は極めて貧しく、日々の食事にも事欠くほどでした。しかし、彼は決して運命を嘆きません。来る日も来る日も、自分の持てる限りの力で畑を耕し、野良仕事を続けました。

ある年のこと、村はひどい凶作に見舞われ、清蔵の家には食べるものがほとんどなくなってしまいました。残っていたのは、わずかな米と、大量の籾殻(もみがら)だけ。籾殻は、米を包む硬い皮であり、通常は燃やして灰にするか、家畜の餌にする程度の「価値のないもの」とされていました。

飢えに苦しむ清蔵は、この籾殻を前に、ある奇抜な考えを巡らせます。「このままでは飢え死にしてしまう。そうだ、この籾殻を水で練って団子を作り、もしや食べられるものに変わらないだろうか?」

彼はすぐさま行動に移しました。籾殻を丁寧に水で練り上げ、手のひら大の団子をいくつも作り上げました。もちろん、それは人間が食べるには固く、味気ないものでしたが、彼はその団子を「かしき」と名付け、大切にしました。この「かしき」が、この物語の鍵となります。

第二章:運命を変えた一粒のひらめき

清蔵は、この「かしき団子」を抱えて、村で一番の大長者(おおちょうじゃ)、つまり大金持ちが住む屋敷の側を通りかかりました。長者の屋敷には、鯉や鮒が優雅に泳ぐ、見事な庭園の池がありました。

清蔵は、ふと立ち止まり、その池を眺めました。「このかしき団子は、人間には食えない。だが、もしかしたら……」

彼は、貧しいながらも湧き出る好奇心と、わずかな希望を胸に、籾殻でできたかしき団子の一つを池に投げ入れてみました。

すると、どうでしょう! 驚くことに、水底から多くの魚が、その団子めがけて群がってきたのです。魚たちは、人間にとって価値のないはずの籾殻を、貴重な餌だと思って貪り食いました。

この瞬間、清蔵の頭の中に閃光(せんこう)が走りました。

「そうだ! このかしき団子は、魚を呼び寄せる餌になる!」

清蔵は残りの「かしき」を全て団子にし、それを背負って、漁師たちが集まる港へと向かいました。そして、彼は漁師たちにこう持ちかけました。「私は、どんな魚でも、大漁にできる特別な餌を持っています。この餌を試してみませんか?」

当然、漁師たちは貧しい若者が持つ「籾殻団子」を笑いました。しかし、清蔵の真剣な眼差しと、どうしても試して欲しいという熱意に負け、一人の老練な漁師が、半信半疑で彼の団子を譲り受けました。

第三章:知恵が富を生む瞬間

翌日、その漁師は清蔵から譲り受けた「かしき団子」を、いつもの餌と混ぜて使ってみました。

結果は、驚くべき大漁でした。船いっぱいの魚が獲れ、それは村の歴史に残るほどの漁獲高となりました。

この知らせは瞬く間に広がり、港の全ての漁師が清蔵の元に押し寄せました。彼らは皆、彼が持つ「特別な餌」を欲しがりました。

清蔵は、この需要を見て、ただ餌を売るのではなく、もっと大きな商売を考えました。彼は、漁師たちと契約を結びました。「この餌を使う代わりに、獲れた魚のいくらかを私に分けてください」と。

清蔵は、働き者であったため、すぐに船や道具を揃え、自分自身も漁に出ました。そして、「かしき」を作るための籾殻を大量に買い集め、魚を獲り、その魚を新鮮なうちに町で売りさばきました。

彼は、人々が「ゴミ」として見向きもしなかった籾殻という資源に、「魚を集める餌」という新しい価値を見出したのです。

こうして、清蔵は、日を追うごとに財産を増やし、ついには村で一番の大長者、つまり「かしき長者」と呼ばれるようになったのです。彼はその後も、知恵と勤勉さをもって村の発展に尽くし、人々から尊敬されました。

第四章:物語の考察 – 日本文化に流れる哲学

この「かしき長者」の物語は、単なる成功物語ではありません。ここには、日本の精神文化の根底に流れる、いくつかの重要な哲学が読み解けます。

1. 勤勉(きんべん)と創意工夫(そういくふう)

物語の出発点は、清蔵の勤勉さです。彼は貧しさに負けず、常に働き続けました。しかし、彼が長者になれた最大の要因は、ただの労働ではなく、「価値のないものに価値を見出す知恵」、つまり創意工夫の力です。籾殻という「捨てるもの」を、「魚を呼ぶ餌」という「売れるもの」に変えた発想の転換こそが、この物語の核心です。

2. 「もったいない」(Mottainai)の精神

この物語は、まさに日本の有名な概念「もったいない」の哲学を体現しています。「もったいない」とは、「ものの価値を十分に生かさず、無駄にしてしまうこと」に対する深い後悔の念や、それを避けようとする精神性を指します。清蔵は、籾殻という「もったいない」ものを、最大限に活かす方法を発見しました。この精神は、現代の日本におけるサステナビリティ(持続可能性)やリサイクルの意識にも深く根付いています。

3. 「見立て」(Mitate)の美学

日本の美意識には、あるものを別のものに見立てる「見立て」という考え方があります。例えば、枯山水(かれさんすい)の庭では、砂利を海や川に見立てます。清蔵は、籾殻という素材を、人間用の食料ではなく、「魚のための黄金の餌」に見立てました。この柔軟な発想こそが、彼を成功へと導いたのです。

第五章:日本文化との関連性 – 現代に生きる「かしき長者」の教え

「かしき長者」の教えは、現代の日本社会においても、そしてグローバルなビジネスシーンにおいても、非常に重要な意味を持ち続けています。

🇯🇵 伝統産業とイノベーション

日本には、古くから伝わる伝統工芸や技術が数多くあります。これらは、清蔵が籾殻に新しい価値を見出したように、一見古い、あるいは単純に見える素材や技術に、現代的な機能やデザインを加えて再び世界に発信するイノベーション(革新)によって守られています。例えば、伝統的な和紙が最新のIT機器の部品に使われたり、竹の編み技術がモダンアートに昇華されたりする例は、「かしき長者」の知恵そのものです。

🗾 地方創生と地域資源の活用

地方の過疎化が課題となる現代の日本で、「かしき長者」の物語は、地域資源の活用という形で息づいています。清蔵が籾殻に価値を見出したように、各地域が、これまで「何もない」と思っていた特産物や風景、古い建物を、観光資源や独自のブランド品として磨き上げ、地域経済を活性化させる取り組みが盛んに行われています。これは、「足元の資源を活かす」という昔話の教訓を実践していることに他なりません。

結び:あなたの中に眠る「かしき長者」の知恵

この「かしき長者」の物語は、私たち全員に、大きな問いを投げかけます。

「あなたにとっての『籾殻(もみがら)』は何ですか?」

それは、あなたの仕事の中で、あるいは日常生活の中で、誰もが価値がないと思って見過ごしているものかもしれません。あなたの趣味、古いスキル、あるいは、あなたが住む町のあまり知られていない場所かもしれません。

もしあなたが清蔵だったら、この物語を読んだ今、何をしますか?

あなたの周りの「価値のないもの」に、新しい光を当ててみてください。その光こそが、あなたの人生を豊かにする、次の大きな成功の始まりになるかもしれません。ぜひ、この昔話を読んで感じたこと、あなたならどうやって「かしき長者」になるか、そのアイデアを考えてみてください。

🌟 関連情報 🌟

【カテゴリー】日本昔話シリーズ

📌 外部リンク:さらに日本文化を深く知る

- 日本の伝統工芸品の紹介(伝統的工芸品産業振興協会公式サイト):https://kougeihin.jp/

コメント